作業療法学科では、1年生の「日常生活援助技術Ⅰ」という授業が始まりました。

この授業は、1年生が入学して初めて本格的に取り組む“実技”の授業。

テーマは「寝返り」「起き上がり」、そして「移乗(ベッドから車椅子などへ移る動作)」です。

これらは、患者様が日常生活を送るうえで欠かせない、最も基本的な動作。

一見シンプルに見えますが、実は人の生活を支えるうえで最も重要な技術なのです。

なぜ大切なのか?

私たちが朝目覚めてから夜眠るまでに行う「食事」「トイレ」「着替え」「洗顔」など。

これらすべての日常生活活動(ADL)は、ベッドから安全に起き上がり、椅子や車椅子へ移る動作ができてこそ成り立ちます。

病気やけがによって、こうした基本動作が難しくなった方々が、再び“自分らしく生活できるように”支援する――それが作業療法士(OT)の役割です。

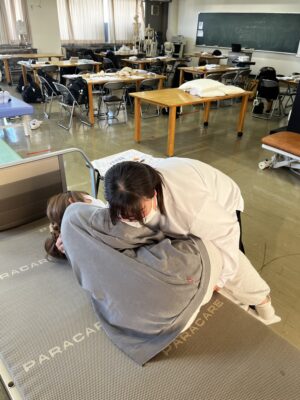

今回の演習は、まさにその基礎となる「生活を支える第一歩」。

学生たちは真剣な表情で技術を学んでいました。

はじめての「介助」に挑戦!

授業では、学生たちが実際にペアを組み、「介助する側」と「介助される側(患者役)」の両方を体験します。

介助で大切なのは、“力任せに動かさないこと”。

どうすれば相手が安心して動けるか、どうすれば自分の体を痛めず安全に介助できるか――。

学生たちはそれぞれの動作を確認しながら、「ボディメカニクス(身体の正しい使い方)」や「人の体の自然な動きの引き出し方」を体で覚えていきます。

「される側」の気持ちを知る大切さ

この授業では、患者役を体験することもとても重要です。

実際に介助されてみると、「この動かし方は少し怖い」「この支え方なら安心できる」など、教科書では学べない“患者様の気持ち”を肌で感じることができます。

相手の立場になって考え、「どうすればもっと優しい介助ができるか」を考える。

この経験が、将来“心に寄り添える作業療法士”を育てていくのです。

試行錯誤の中で育つ“専門職の芽”

初めての実技に、まだ動きはぎこちないかもしれません。

それでも、クラスメイトと意見を出し合い、「こうすればもっとスムーズにできる!」と試行錯誤する姿はとても頼もしく見えます。

力で動かすのではなく、相手の体の動きを理解し、自然な動きを“引き出す”――

これこそが作業療法士が身につけるべき、専門職としての技術です。

1年生たちは、まさに「できる」を支える第一歩を踏み出しました。

患者様の生活を支える責任とやりがいを感じながら、これからさらに専門技術を磨いていってくれることでしょう。

私たち教員も、学生一人ひとりの成長を全力でサポートしていきます!