本校の理学療法学科2年生が、「理学療法各論Ⅶ(内部障害)」で聴診器を使って呼吸の状態をチェックする実技授業を行いました!

今回は、リハビリの現場でも重要な「呼吸リハビリテーション」をテーマに、実際の理学療法士の仕事に近い体験をしました。

理学療法士が関わる「内部障害」って?

理学療法士が支えるリハビリの対象は、ケガや骨折、脳卒中だけではありません。

心臓・肺・腎臓など、体の“内側”に起こる障害(=内部障害)も、理学療法の大切な分野のひとつです。

たとえば、

・心不全

・COPD(慢性閉塞性肺疾患)

・糖尿病

・腎臓病

などの病気に対して、運動療法や呼吸トレーニングを行い、患者さんが安心して生活できるよう支援していくのも理学療法士の大事な役割です。

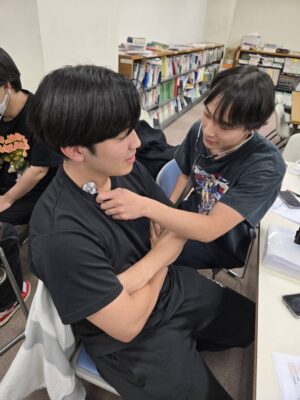

聴診器を手に、呼吸の「音」を感じる授業

今回の授業では、聴診器を使って呼吸音を聞き取り、正常な音と異常な音の違いを学びました。

「呼吸の音」なんて普段あまり意識しませんが、実際に耳を澄ませて聞いてみると個人差があってとても奥深いんです!

学生たちはペアになって、お互いの胸や背中に聴診器を当てながら真剣に確認。

先生の説明を聞きながら、「あ、これが正常音なんだ!」「ちょっと違う音がする!」といった声があちこちから聞こえ、教室は集中した空気の中にも楽しげな雰囲気が漂っていました。

実践的な授業で、一歩ずつ“未来の理学療法士”へ

理学療法士は、身体を支えるだけでなく、「命を支えるリハビリ」にも関わる専門職。

学生たちは、こうした実践的な授業を通して、現場で役立つ技術と観察力を少しずつ身につけています。

本校では、授業を通じて“本物の学び”を大切にしています。

集中しながらも、仲間と一緒に楽しく学ぶ姿がとても印象的でした!